For many years, Tuvan cattle breeders have been developing the simplest and most expedient forms of processing livestock products, many of which were unique, inherent only to Tuvinians.

dressing, sheepskin, bozha, ediree, leather grinder

Овцеводство занимает ведущее место в скотоводческом хозяйстве тувинцев. Овцы дают нам самое необходимое: мясо, молоко, шерсть, овчину.

Тувинцы-скотоводы издавна славились, как непревзойдённые мастера обработки кожи и шкур. Они изготовляли из овчины одежду, детскую обувь «бопук» из ягнячьей шкуры, головные уборы, воротники, коврики и т.д.

Для изготовления овчины тувинцы-скотоводы сушили свежеснятую шкуру овцы или козы в течение одного-двух дней. Летом ее растягивали на земле мездрой вверх и закрепляли вбитыми в землю колышками, а зимой в течение двух-трех часов морозили на снегу и затем сушили на деревянном сооружении арткы, состоящем из перекладины, уложенной на вертикальные столбы с развилками в верхней части. Во время подсушивания шкуру постоянно расправляли и растягивали. После того как накапливалось несколько шкур, начинали их обработку.

Процесс обработки начинался с очистки кожи от остатков мяса и жира при помощи скребка хыргы, состоявшего из деревянной ручки и рабочей части в виде плоского железного кольца, изогнутого в середине, либо длинного ножа (рис. 1). Взяв хыргы обеими руками, скребли шкуру движениями на себя.

Рисунок 1 – Хыргы

Очищенную от мездры овчину расстилали на земле и несколько раз в течение дня смачивали молочнокислой сывороткой божа или ол ааржы, оставшейся после перегонки кислого забродившего молока хойтпак. Если не было божа, то пользовались скисшим молоком. Под действием божа происходит пикелевание кожи. Обычай использовать кисломолочные продукты для обработки кожи возник еще у ранних кочевников; им широко пользовались, в частности, средневековые монголы [1, с.131].

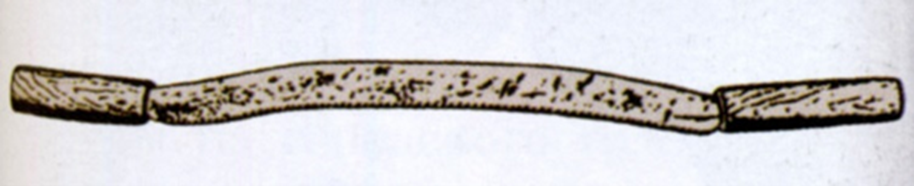

Затем шкуру сворачивали обработанной стороной внутрь и оставляли на сутки. По истечении 2-3 дней соскабливали образовавшуюся корочку скребком. В качестве скребка использовали самодельные ножи, а также челюсти овец и коз (рис.2).

Рисунок 2 – Скребки

Дальше начиналась механическая часть – это непосредственно мялка. Если шкура сильно подсох, то предварительно шкуру со стороны мездры смачивали молочным чаем, а затем, положив на колено, в течение нескольких часов очищали от мездры и мяли при помощи кожемялки эдирээ – деревянного бруска с зубчатыми вырезами. Эдирээ бывает ручное и ножное (рис.3). Также использовали деревянный инструмент, как длинная пасть животного с дерервянными зубами. В настоящее время имеет называние «крокодил» [Даржа, 2014, с.52].

Завершалась обработка шкур разминанием кожемялкой с целью размягчения и очистки кожевой ткани.

Выделка шкур козленка и ягненка была менее сложной. После просушки шкуры ее шерсть мыли водой, внутреннюю сторону шкуры смазывали кислым молоком, снимали мездру при помощи хыргы и обрабатывали кожемялкой хедерге.

Рисунок 3 – Кожемялки

Сегодня мы утратили большую часть элементов народного бытования. В том числе и технологию выделки шкур. Конечно, выделка шкур в домашних условиях процесс трудоемкий. Но в век высоких технологий это приобретает другое значение, так как с уходом из жизни представителей старшего поколения технология обработки шкуры и кожи могут оказаться навсегда утерянными и невосполнимыми. Сегодня современная молодежь, да и люди среднего возраста не стараются овладеть ремеслом обработки шкур. Поэтому, нам необходимо сохранить и возродить. Возрождение ремесла по обработке шкуры будет способствовать не только сохранению этнокультурных традиций для подрастающего поколения, но и значительно улучшит снабжение населения сельскохозяйственными продуктами, изделиями собственного производства и реализацию продуктов, изделий среди населения.

1. Vaynshteyn, S. I. Mir kochevnikov centra Azii / S. I. Vaynshteyn, – Moskva: Nauka, 1991. – S. 257–263.

2. Darzha, V. Loshad' v tradicionnoy praktike tuvincev-kochevnikov / V. Darzha. – Kyzyl: Tuvinskoe knizhnoe izdatel'stvo im. Yu. Sh. Kyunzegesha, 2014. – S. 81–84.